La borne chronologique de départ 1453 s’explique par la prise de Constantinople qui bloque la route terrestre vers l’Asie et marque l’extension de l’Islam vers l’Europe. Celle de 1492 marque un premier contact avec ce « nouveau monde » et la fin de la Reconquista (et donc la volonté espagnole d’étendre la religion chrétienne.)

|

Prendre en notes la video introductive

|

|

Le XVe siècle voit la convergence de facteurs économiques, politiques et religieux qui conduisent les

Européens, et notamment les Ibériques, à prendre la mer : les « grandes découvertes » aboutissent à la

mise en place d’empires coloniaux dans le Nouveau Monde alors que la présence européenne reste plus

ponctuelle en Afrique et en Asie.

On assiste à une première mondialisation, mais aussi à une modification des structures démographiques et sociales des espaces conquis, et à des progrès dans les connaissances des Européens.

Les cultures des Ancien et Nouveau Mondes se trouvent également fortement modifiées par les échanges culturels qui découlent de la conquête.

Européens, et notamment les Ibériques, à prendre la mer : les « grandes découvertes » aboutissent à la

mise en place d’empires coloniaux dans le Nouveau Monde alors que la présence européenne reste plus

ponctuelle en Afrique et en Asie.

On assiste à une première mondialisation, mais aussi à une modification des structures démographiques et sociales des espaces conquis, et à des progrès dans les connaissances des Européens.

Les cultures des Ancien et Nouveau Mondes se trouvent également fortement modifiées par les échanges culturels qui découlent de la conquête.

Comment la découverte du "Nouveau Monde" par les Européens après 1453 et 1492 transforme-elle l'Europe et le reste du monde ?

I l'ouverture des européens au monde: le Portugal et l'Espagne à la conquête du nouveau monde

Visionner et prendre des notes sur les 2 vidéos...comparer / confronter vos informations et rédiger une synthèse

A) Pourquoi les découvertes ?

|

La prise de Constantinople par les Turcs en 1453 change la donne géopolitique aux portes de l’Europe.

La relative fermeture des routes commerciales vers l’Orient qui s’ensuit incite les Européens à trouver de nouvelles routes car la demande en produits orientaux augmente en Europe. Par ailleurs, le polycentrisme politique européen (contrairement au centralisme chinois) a pu susciter une concurrence entre souverains qui stimule les expéditions. De nombreux autres facteurs incitaient à l’exploration du monde et ensuite à la conquête : ascension d’une bourgeoisie marchande qui cherche à élargir ses marchés, besoins nouveaux en or et en argent, volonté d’étendre la chrétienté (d’où l’intervention croissante de la papauté), la curiosité et, enfin, la quête d’anciens lieux mythiques. |

Tableau de Willem Jansz Blaeu, Le flambeau de la navigation, Amsterdam, 1620, BNF, Paris

Quelles innovations techniques figurant sur le tableau permettent la navigation en haute mer ?

Astrolabe et Arbalète : Instruments permettant de mesurer la latitude et de trouver la direction

Compas : Sert à reporter une distance égale sur une carte

Boussole

Portulan

Caravelle : Navires inventés par les Portugais - Taille plus élevée, entre 20 et 30 mètres,

- Les bords élevés permettent d’affronter les lames d’eau de l’océan Atlantique

Compas : Sert à reporter une distance égale sur une carte

Boussole

Portulan

Caravelle : Navires inventés par les Portugais - Taille plus élevée, entre 20 et 30 mètres,

- Les bords élevés permettent d’affronter les lames d’eau de l’océan Atlantique

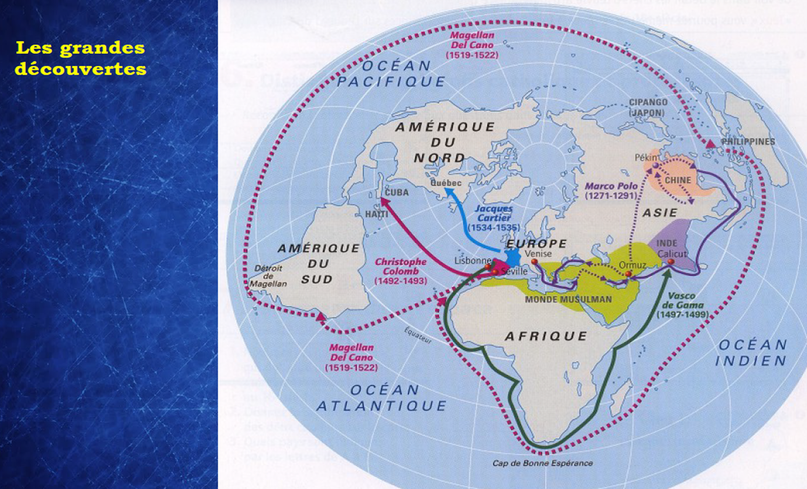

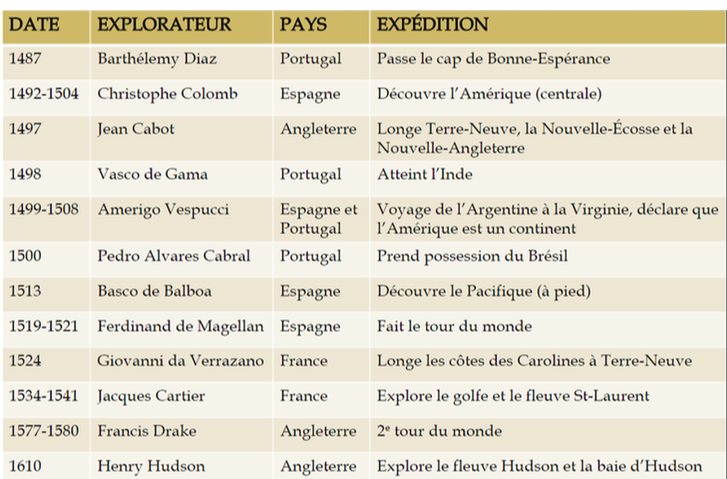

Les premiers voyages sont effectués par les portugais et par les espagnols

- Les voyages portugais

Grâce à leur expérience des courants marins et des vents, les navigateurs portugais franchissent

l’équateur en 1472, et Bartolomé Diaz atteint le Cap de Bonne Espérance en 1487.

Vasco de Gama, lui aussi à la recherche de l’Asie, atteint l’Inde en 1498 après avoir contourné l’Afrique.

Il arrive à Calicut en 1498 et devient vice-roi des Indes en 1524.

- Les voyages financés par les rois catholiques d’Espagne

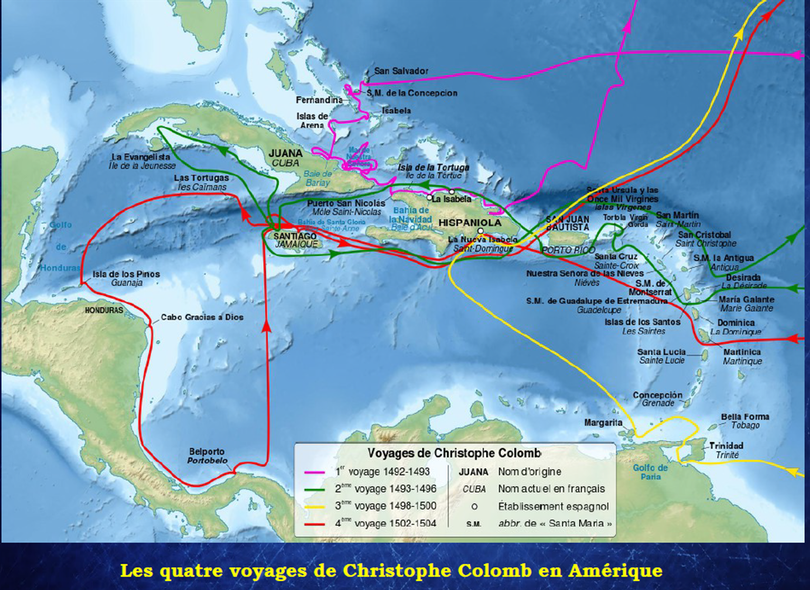

Christophe Colomb est né à Gênes, en Italie, en 1451. Il est fils de tisserand mais vers l’âge de 20 ans,

il choisit de naviguer pour des compagnies commerciales génoises, en Méditerranée et sur l’Atlantique

jusqu’en Irlande et en Islande. En 1477, il s’installe à Lisbonne, au Portugal, où il se marie. Il se

passionne pour la cartographie et la géographie. C’est à cette époque qu’il mûrit son projet : rejoindre la

Chine par l’ouest. Christophe Colomb, parti vers l’ouest en août 1492, arrive à Hispaniola (Haïti) à la

fin de l’année.

- Les voyages portugais

Grâce à leur expérience des courants marins et des vents, les navigateurs portugais franchissent

l’équateur en 1472, et Bartolomé Diaz atteint le Cap de Bonne Espérance en 1487.

Vasco de Gama, lui aussi à la recherche de l’Asie, atteint l’Inde en 1498 après avoir contourné l’Afrique.

Il arrive à Calicut en 1498 et devient vice-roi des Indes en 1524.

- Les voyages financés par les rois catholiques d’Espagne

Christophe Colomb est né à Gênes, en Italie, en 1451. Il est fils de tisserand mais vers l’âge de 20 ans,

il choisit de naviguer pour des compagnies commerciales génoises, en Méditerranée et sur l’Atlantique

jusqu’en Irlande et en Islande. En 1477, il s’installe à Lisbonne, au Portugal, où il se marie. Il se

passionne pour la cartographie et la géographie. C’est à cette époque qu’il mûrit son projet : rejoindre la

Chine par l’ouest. Christophe Colomb, parti vers l’ouest en août 1492, arrive à Hispaniola (Haïti) à la

fin de l’année.

B) Vers la constitution de vastes empires coloniaux

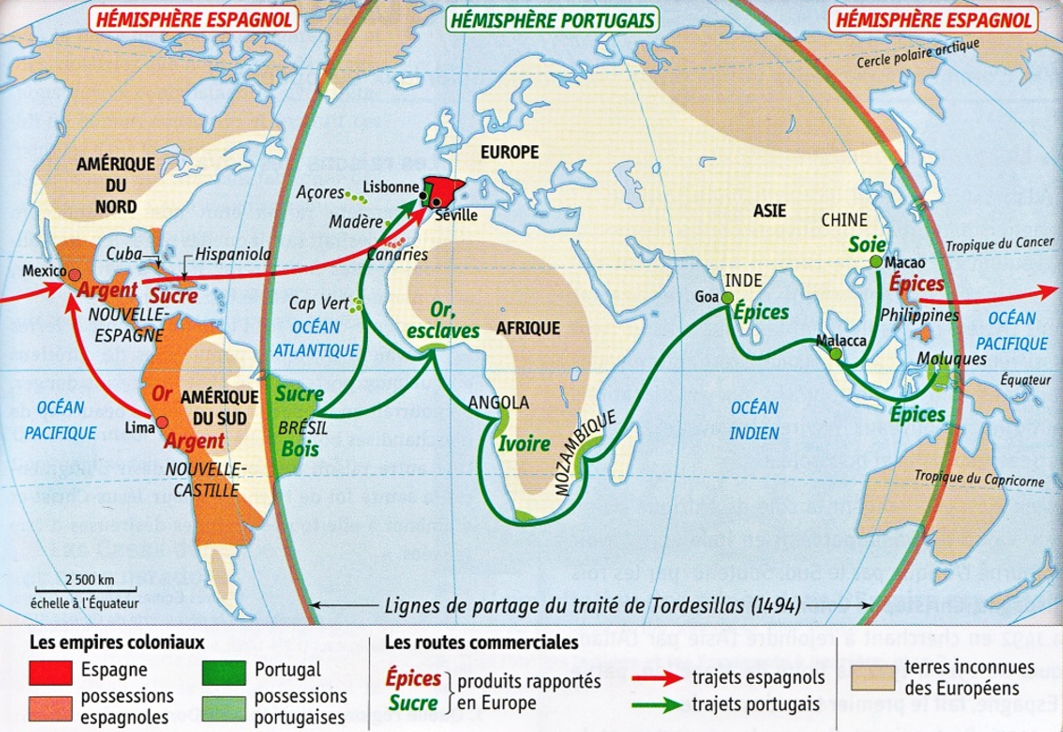

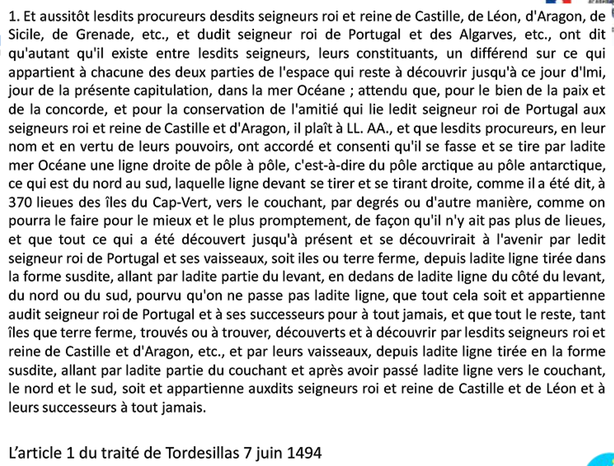

Dès la fin du XVème siècle, les enjeux des ces découvertes apparaissent puisque des bulles et traités sont conclus pour partager les terres entre Espagnols et Portugais: traités de Tordesillas (1494) et de Saragosse (1529).

Trois bulle et traités importants

. 1481 : bulle papale qui attribue aux Portugais toutes les terres découvertes au sud des Canaries (les Portugais dominent les explorations et étendent le christianisme).

. 1494 : Traité de Tordesillas, ligne de partage : les Espagnols obtiennent tout le continent américain sauf un territoire à l’est (futur Brésil) qui revient aux Portugais. Ce traité aboutit suite à des négociations entre les souverains espagnols et portugais (approuvées par le pape) à l’issue des voyages de C. Colomb en 1492. . 1529 : traité de Saragosse qui établit une seconde ligne de partage dans le Pacifique.

. 1481 : bulle papale qui attribue aux Portugais toutes les terres découvertes au sud des Canaries (les Portugais dominent les explorations et étendent le christianisme).

. 1494 : Traité de Tordesillas, ligne de partage : les Espagnols obtiennent tout le continent américain sauf un territoire à l’est (futur Brésil) qui revient aux Portugais. Ce traité aboutit suite à des négociations entre les souverains espagnols et portugais (approuvées par le pape) à l’issue des voyages de C. Colomb en 1492. . 1529 : traité de Saragosse qui établit une seconde ligne de partage dans le Pacifique.

Ce partage entraine une logique d’installation par la colonisation.

|

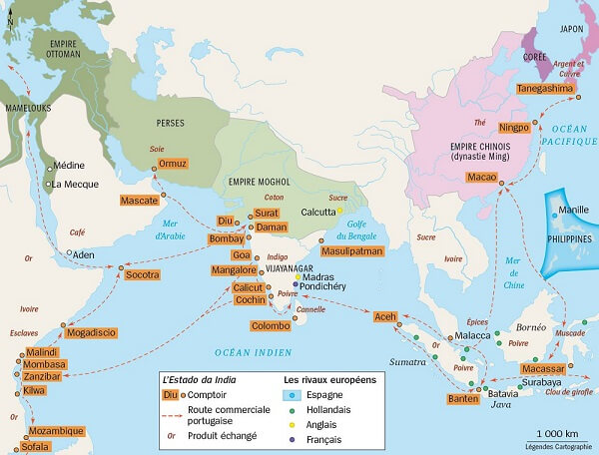

La constitution d’un empire commercial maritime éclaté par les Portugais Après avoir contourné l’Afrique (cap de Bonne Espérance), les Portugais progressent en Asie. Après l’Inde (1498), ils gagnent la Chine (1513) puis le Japon (1542-1543). Ils installent le long de cette route des places fortifiées appelées comptoirs (Mozambique, Goa, Malacca, Ormuz, Colombo). |

Leur empire comprend le Brésil, dont les côtes sont découvertes en 1500 par Pedro Alvares Cabral et qui est colonisé à partir des années 1530.

. La constitution d’un empire continental par les Espagnols

Les Espagnols colonisent l’Amérique en quatre temps.

- La colonisation des Antilles

A son arrivée, Christophe Colomb et ses hommes construisent un fortin à Hispaniola

39 hommes y sont laissés. Christophe Colomb organise un deuxième voyage entre 1493 et 1496,

puis encore deux autres voyages. D’autres îles antillaises sont découvertes et la colonisation commence

rapidement. En 1496 est fondée Saint-Domingue

- Entre 1519 et 1540, le conquistador Hernan Cortés conquiert le Mexique en détruisant l’empire

aztèque (voir exercice 4).

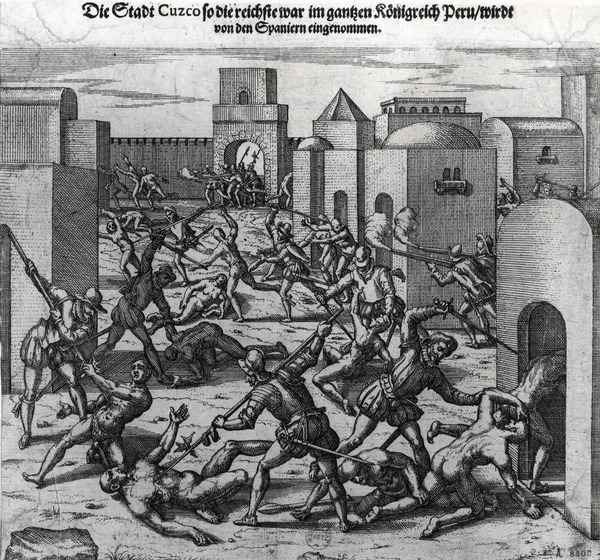

- Entre 1531 et 1550, Francisco Pizarro conquiert la Bolivie et le Pérou.

- Puis le Chili, la Colombie, le Venezuela, l’Argentine sont conquis.

Les Espagnols colonisent l’Amérique en quatre temps.

- La colonisation des Antilles

A son arrivée, Christophe Colomb et ses hommes construisent un fortin à Hispaniola

39 hommes y sont laissés. Christophe Colomb organise un deuxième voyage entre 1493 et 1496,

puis encore deux autres voyages. D’autres îles antillaises sont découvertes et la colonisation commence

rapidement. En 1496 est fondée Saint-Domingue

- Entre 1519 et 1540, le conquistador Hernan Cortés conquiert le Mexique en détruisant l’empire

aztèque (voir exercice 4).

- Entre 1531 et 1550, Francisco Pizarro conquiert la Bolivie et le Pérou.

- Puis le Chili, la Colombie, le Venezuela, l’Argentine sont conquis.

Les expéditions ne sont pas financées et envoyées par les souverains d’Europe occidentale simplement pour améliorer les connaissances géographiques des savants. Ouvrir des routes commerciales, s’emparer des territoires et prendre le contrôle des mers sont leurs principales motivations. Les explorateurs espagnols sont traditionnellement appelés les conquistadores (les « conquérants ») : se sont des militaires aventuriers, venus en Amérique pour s’enrichir.

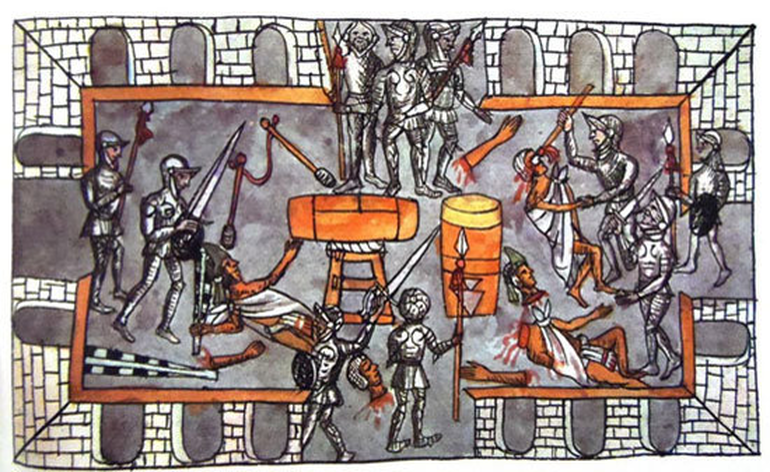

Conquête de Tenochtitlan Bibliothèque du Congrès de Washington

Cortès débarque en avril 1519 au Mexique et fonde Vera Cruz. Il s’allie aux indiens Tlaxcatèques qui vont lui fournir des porteurs et des interprètes. Il progresse sans difficulté à l’intérieur du territoire aztèque et rencontre en novembre 1519, l’empereur Moctezuma, dans Tenochtitlan, qui se soumet sans combat.

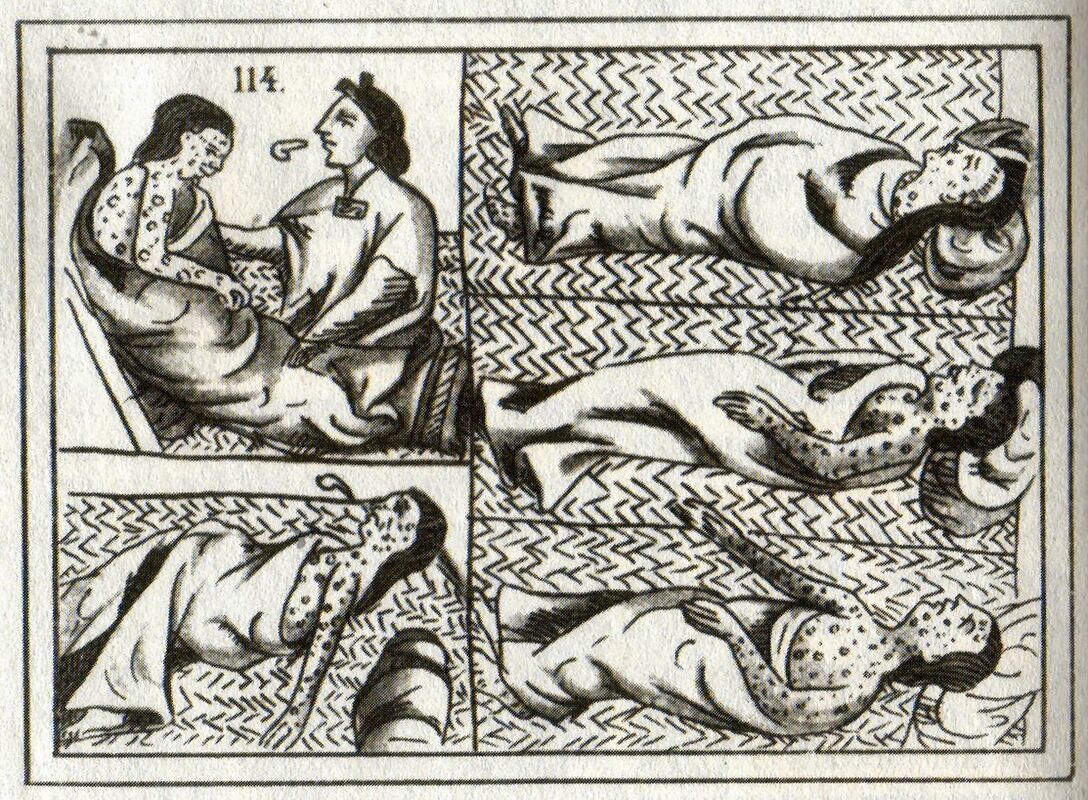

Les conquistadors et leurs alliés profitent de leur position pour massacrer, en mai 1520, l’essentiel de la noblesse Mexicas (10 000 victimes). Cela entraîne une révolte des Indiens qui tuent à leur tour de nombreux Espagnols dans la nuit du 30 juin 1520 (Noche triste). Cortés, ayant dû fuir Tenochtitlan, décide de revenir l’assiéger durant trois mois.

Il mène un siège très dur et la ville, victime de la famine et des épidémies, tombe le 13 août 1521,

malgré une résistance acharnée. La chute de Tenochtitlan entraîne l’écroulement de l’Empire aztèque.

Cortès devient en 1522 gouverneur et capitaine général de la Nouvelle-Espagne dont la capitale est

désormais appelée Mexico.

Les conquistadors et leurs alliés profitent de leur position pour massacrer, en mai 1520, l’essentiel de la noblesse Mexicas (10 000 victimes). Cela entraîne une révolte des Indiens qui tuent à leur tour de nombreux Espagnols dans la nuit du 30 juin 1520 (Noche triste). Cortés, ayant dû fuir Tenochtitlan, décide de revenir l’assiéger durant trois mois.

Il mène un siège très dur et la ville, victime de la famine et des épidémies, tombe le 13 août 1521,

malgré une résistance acharnée. La chute de Tenochtitlan entraîne l’écroulement de l’Empire aztèque.

Cortès devient en 1522 gouverneur et capitaine général de la Nouvelle-Espagne dont la capitale est

désormais appelée Mexico.

II L'impact de la colonisation sur les populations précolombiennes

1. La mise en place d’une économie fondée sur la prédation de ressources.

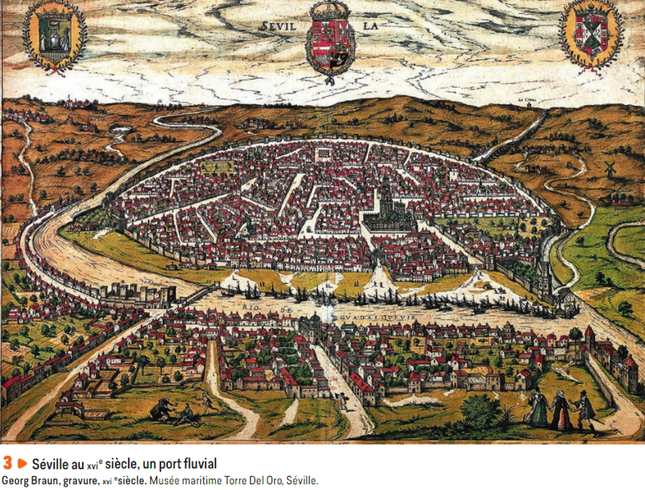

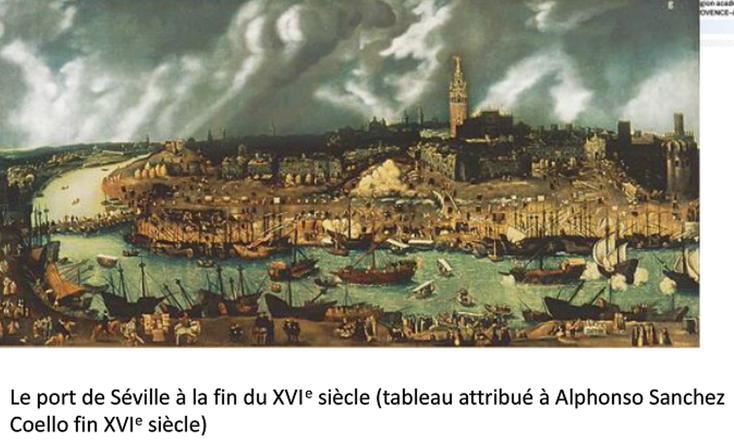

. Comment Séville devient-elle l'un des pôles de la 1ere mondialisation ?

Le site de Séville est propice pour le commerce maritime : les fonds encore profonds du fleuve permettent

la venue de navires de haute-mer, tout en leur fournissant un abri serein pour l’hivernage, dans une boucle aménagée du Guadalquivir.

La situation de la ville est également favorable : située à moins de 100 km du littoral, elle permet l’accès direct à l’océan Atlantique par l’embouchure du fleuve.

la venue de navires de haute-mer, tout en leur fournissant un abri serein pour l’hivernage, dans une boucle aménagée du Guadalquivir.

La situation de la ville est également favorable : située à moins de 100 km du littoral, elle permet l’accès direct à l’océan Atlantique par l’embouchure du fleuve.

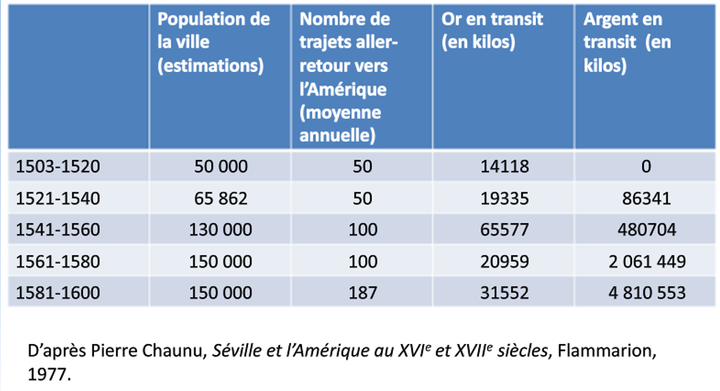

Les flux d’or et d’argent à destination de l’Europe augmentent à la suite de la découverte et de la conquête

du « Nouveau Monde ». Pour l’argent, cette augmentation est massive et continue entre les années 1500 et les années 1600. On passe ainsi de 0 tonne arrivant à Séville depuis l’Amérique entre 1500 et 1503, à un début de commerce timide jusque dans les années 1540-1560 (le temps que la domination coloniale et l’exploitation des richesses se mettent en place), puis à une véritable explosion à partir de 1561 et jusqu’à la fin du siècle (4810,7 tonnes d’argent importées d’Amérique à Séville).

Pour l’or, la progression est d’abord linéaire et continue : elle passe de 14 118 kg entre 1503 et 1520 à 67 577 kg entre 1541 et 1560. Elle ralentit ensuite.

du « Nouveau Monde ». Pour l’argent, cette augmentation est massive et continue entre les années 1500 et les années 1600. On passe ainsi de 0 tonne arrivant à Séville depuis l’Amérique entre 1500 et 1503, à un début de commerce timide jusque dans les années 1540-1560 (le temps que la domination coloniale et l’exploitation des richesses se mettent en place), puis à une véritable explosion à partir de 1561 et jusqu’à la fin du siècle (4810,7 tonnes d’argent importées d’Amérique à Séville).

Pour l’or, la progression est d’abord linéaire et continue : elle passe de 14 118 kg entre 1503 et 1520 à 67 577 kg entre 1541 et 1560. Elle ralentit ensuite.

|

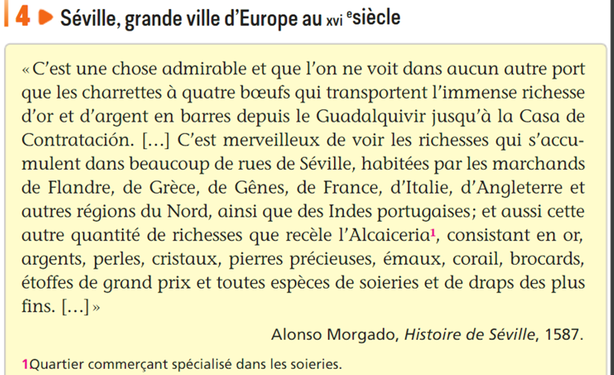

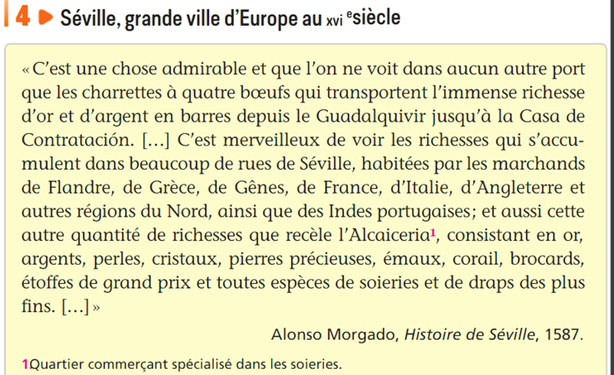

L’afflux de métaux précieux enrichit les sociétés

européennes. À Séville par exemple, comme nous le montre Alonso Morgado, l’arrivée de l’or américain semble redynamiser le commerce de la ville. Grâce à lui, de nombreuses « merveilles » sont amenées à Séville pour y être échangées par les négociants de toute l’Europe. Les marchands de Séville, tout comme l’aristocratie, s’enrichissent et construisent des maisons ouvertes vers l’extérieur, aux façades richement décorées, comme pour afficher leur richesse aux yeux des passants. |

Le document met en évidence un acteur essentiel de ce commerce, à savoir la Casa de Contratación qui supervise ce commerce et tous ces métaux ont obligation d’y être déposer, la couronne d’Espagne prélevant 20 % d’impôt.

Le document apporte un témoignage intéressant sur l’impact de ce commerce à Séville = accumulation de richesses, attractivité de ce port sur les marchands européens...et carrefour commercial.

Le document apporte un témoignage intéressant sur l’impact de ce commerce à Séville = accumulation de richesses, attractivité de ce port sur les marchands européens...et carrefour commercial.

cette « première mondialisation » du XVIe siècle est déséquilibrée : les allers retours nombreux ne doivent pas masquer le déséquilibre des flux. Alors que l’Europe exporte quincailleries, vin et huile, elle importe bois, sucre et métaux précieux. Ces produits proviennent non seulement du continent américain, mais aussi d’Asie.

Ce commerce provoque l’enrichissement de l’Espagne et de l’Europe. il engendre aussi une augmentation des prix en Europe.

Une grande partie de ces métaux partait directement à Lisbonne pour l’achat de d’épices (et donc repartait en Asie).

Ce commerce suscite des convoitises et des concurrences en Europe ...d'où la captation des métaux précieux de la part des Européens par la force = guerre de course Atlantique (acte de piraterie validé par les autorités). C’est le cas de l’Angleterre et des Hollandais.

Une grande partie de ces métaux partait directement à Lisbonne pour l’achat de d’épices (et donc repartait en Asie).

Ce commerce suscite des convoitises et des concurrences en Europe ...d'où la captation des métaux précieux de la part des Européens par la force = guerre de course Atlantique (acte de piraterie validé par les autorités). C’est le cas de l’Angleterre et des Hollandais.

|

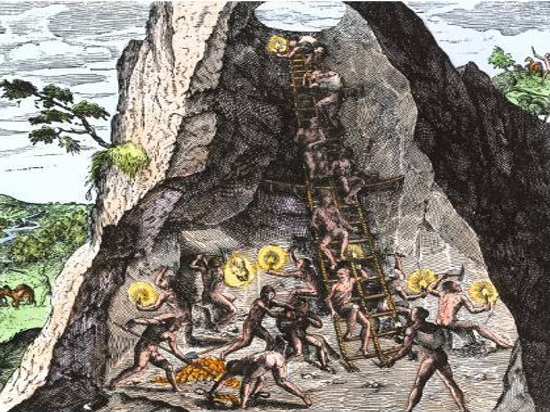

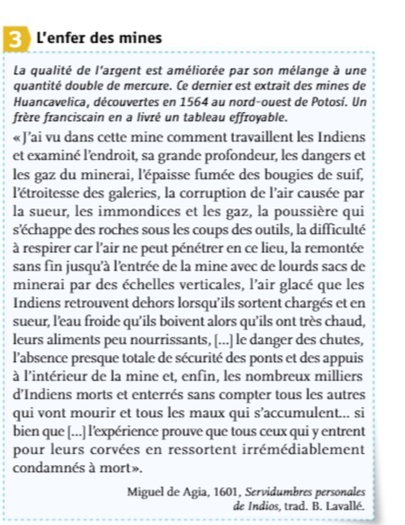

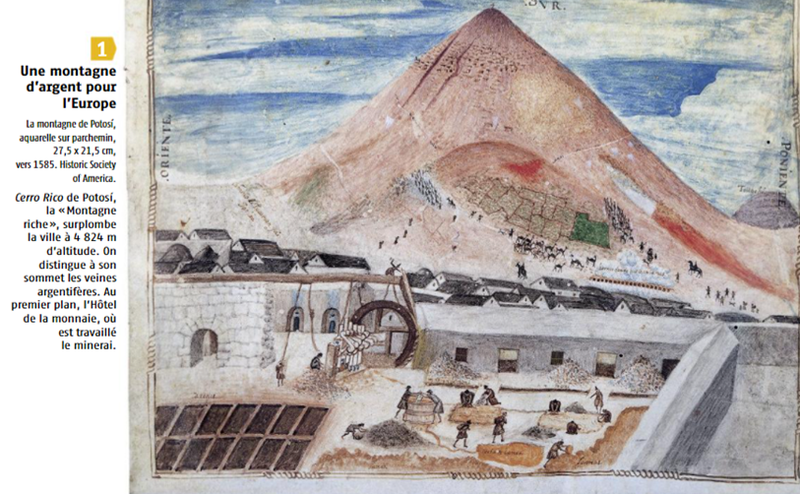

Il est important de comprendre que colonisation et première mondialisation sont indissociables. En ce sens, plutôt que d’échanges, il est préférable de parler d’exploitation. Les premières richesses viennent du pillage (transferts massifs de métaux précieux accumulés par les sociétés indiennes) et dans une seconde phase de l'exploitation de mines d’or et d’argent (ex mines d’or au Pérou et nouvelle Grenade / ex mines de Potosi en Bolivie actuelle) |

2. L’exploitation des Amérindiens entraîne la généralisation de la traite des

Africains

Africains

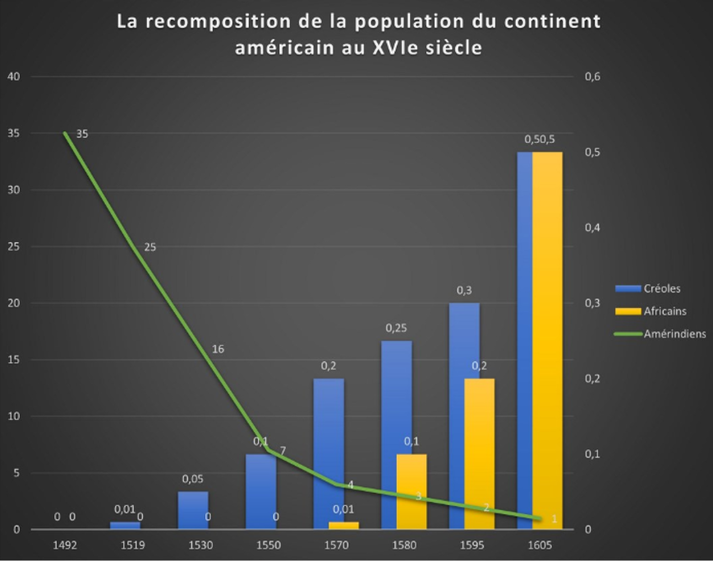

La conquête espagnole a détruit une immense partie de la population autochtone en moins d’une

génération.

génération.

|

Les violences commises par les Européens sont multiples. Elles accompagnent la conquête militaire, violente et inégale qu’on a déjà vue avec l’exemple de Tenochtitlan . Mais il est surtout question de la suite de la conquête, du temps de la soumission des Amérindiens à la domination européenne. Si l’on en croit Las Casas, certaines formes de brutalité étaient de l’ordre de la férocité, voire de la perversité. Dans d’autres cas, elles visaient à obtenir la conversion des Amérindiens au catholicisme, notamment par la répression envers les récalcitrants, rapidement poursuivis par l’Inquisition. |

Le temple au cœur de la ville près de la cathédrale

|

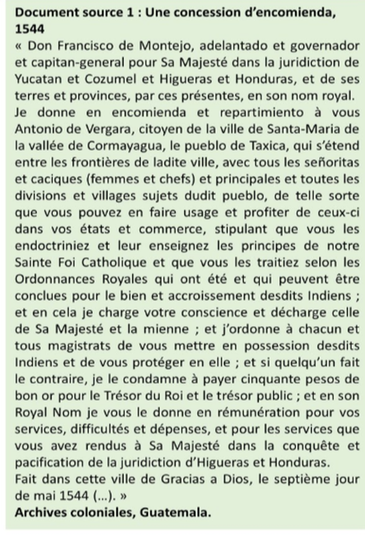

Le système des encomiendas est au centre de la société coloniale et de l’exploitation de la population amérindienne. On peut distinguer d’un côté la Couronne espagnole, ses représentants en Amérique et les grands colons propriétaires comme les bénéficiaires. D’un autre côté, les populations amérindiennes, tombant de droit sous la propriété des plus riches colons, sont clairement des victimes de ce système. |

l’exploitation minière au Nouveau Monde a été entièrement suscitée par les besoins européens massifs en or et argent.

le travail forcé imposé aux Indiens sous la forme de la mita ( chez les Incas = équivalent des corvées) est une sorte d’esclavage déguisé. les conditions de travail auxquelles sont voués les Indiens dans un système fondé sur l’exploitation

intensive sont inhumaines. |

Victimes du choc microbien, les populations amérindiennes sont décimées.

L'effondrement de leur monde conduit à un choc moral profond conduisant nombre d'entre eux au désespoir, au suicide et au refus d'infanter.

L'effondrement de leur monde conduit à un choc moral profond conduisant nombre d'entre eux au désespoir, au suicide et au refus d'infanter.

Nouvelle rue du marché à Lisbonne, auteur anonyme, diptyque, huile sur toile 1570-1590. Londres, Kelmscott Manor Collection

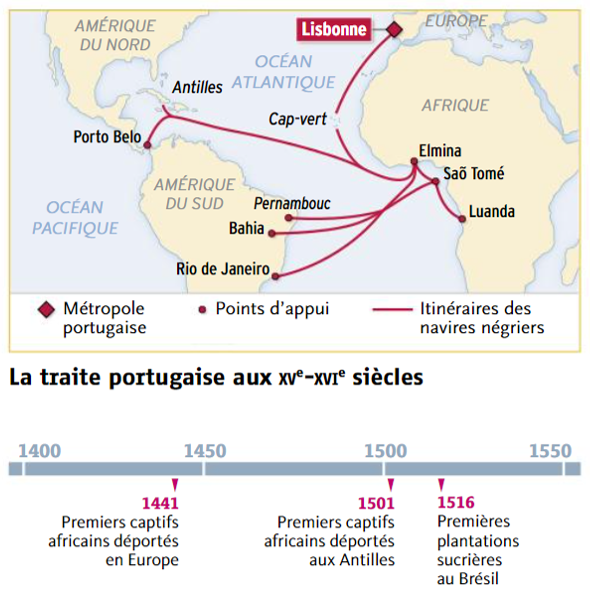

l’implication des Portugais dans l’essor de la traite et la formation d’un système de production fondé sur l’esclavage, de part et d’autre de l’Atlantique est très importante.

|

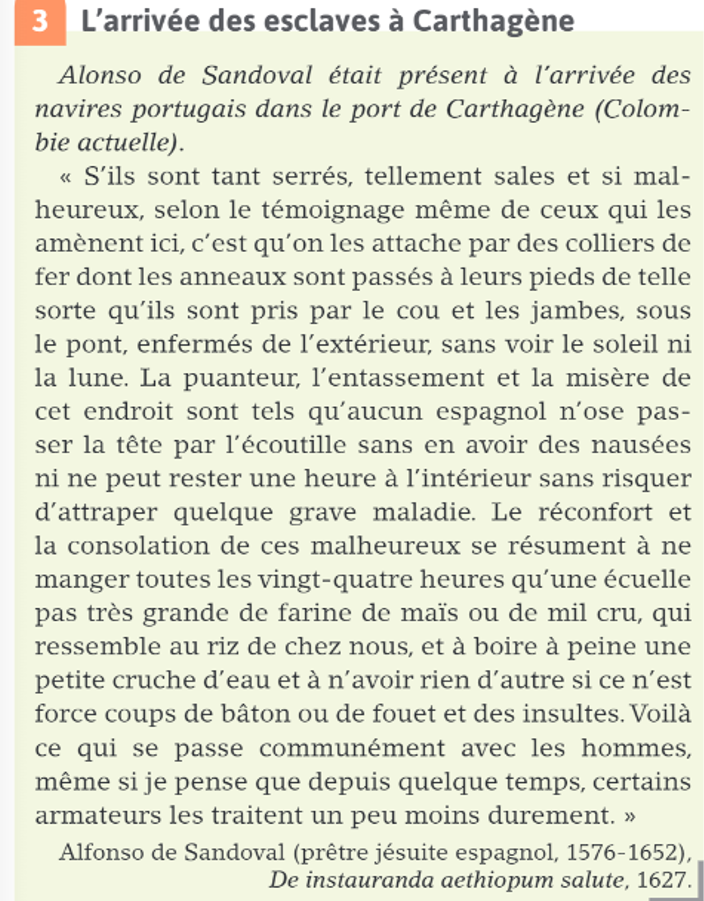

Tout commence sur les côtes africaines où les marchands portugais achètent aux souverains locaux les esclaves qu’ils déportent à partir de leurs forts côtiers vers les îles de l’Atlantique, le Brésil et l’Amérique espagnole...mais aussi en Europe (voir tableau de Lisbonne où des esclaves noirs figurent au 1er plan)

D’après António de Almeida Mendes,

« Les réseaux de la traite ibérique dans l’Atlantique nord (1440-1640) |

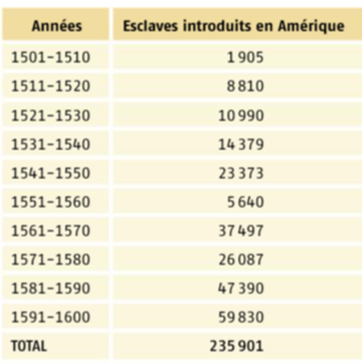

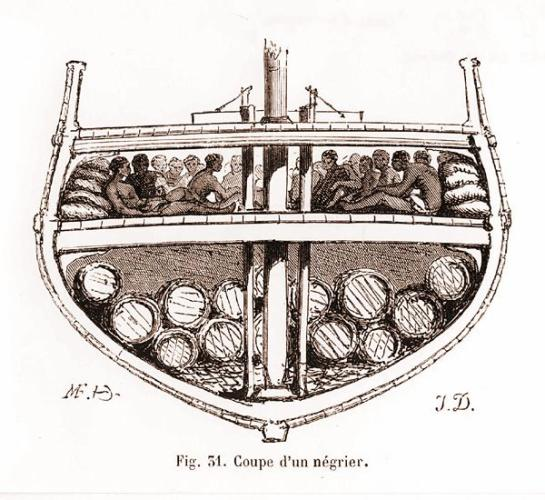

Les effectifs sont en constante augmentation tout au long du XVIe siècle, comme en témoigne le tableau statistique ci dessus. La traversée se fait dans des conditions épouvantables, au mépris de la dignité humaine

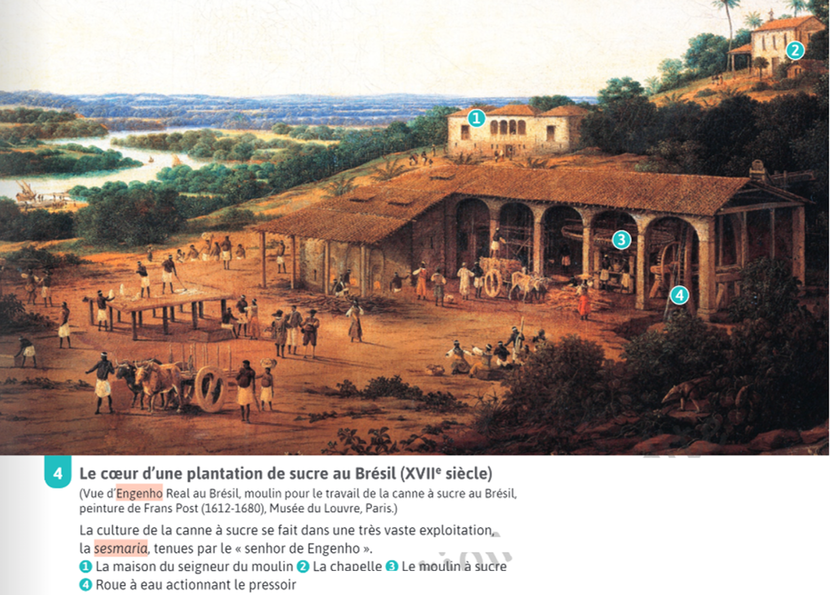

l’amenuisement de la main-d’œuvre amérindienne, la faiblesse du peuplement sur le littoral brésilien et la christianisation des populations (l'Eglise interdit qu'un chrétien puisse être esclave) encourage le système de la traite. Celle-ci impose le transfert d’esclaves africains dans les plantations à sucre, d’abord des îles portugaises de l’Atlantique (Madère, Açores), puis au Brésil.

L'exploitation du "nouveau monde" fait apparaître des sociétés coloniales esclavagistes: l'esclavage joue un rôle central dans l'exploitation de ces nouvelles terres et dans l'enrichissement des colons et des métropoles.

L'exploitation du "nouveau monde" fait apparaître des sociétés coloniales esclavagistes: l'esclavage joue un rôle central dans l'exploitation de ces nouvelles terres et dans l'enrichissement des colons et des métropoles.

III Les Européens élargissent leur vision du monde:

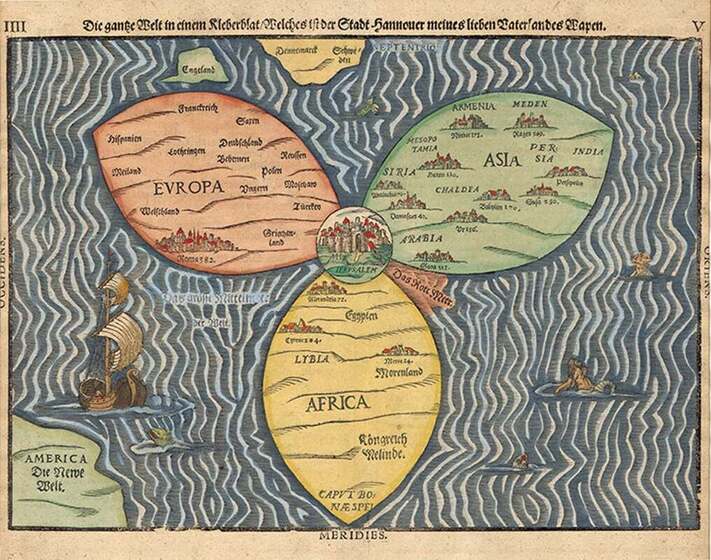

1. Le découpage du monde en 4 continents devient une évidence.

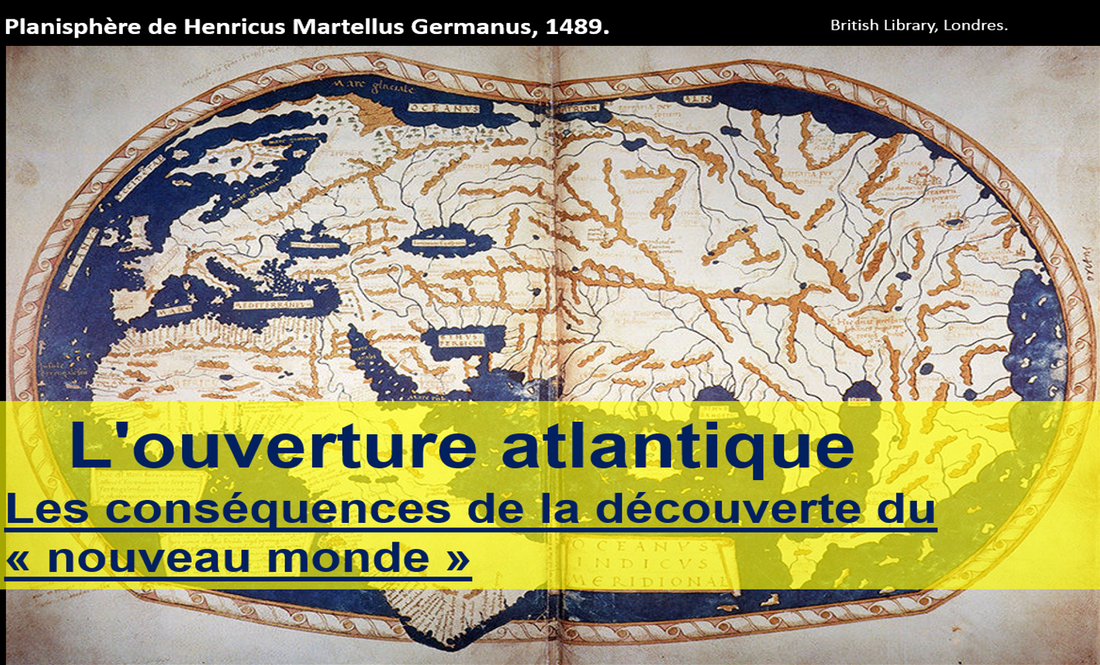

. il est important de remarquer que le centre de cette carte est Jérusalem: le monde est encore basé sur une vision biblique L’auteur dut réfléchir pour concilier les découvertes des explorateurs avec les affirmations de la Bible. C’est donc encore une vision médiévale du monde mais augmentée des apports des grandes découvertes.

. Mise en évidence de l’importance des trois continents : les trois parties médiévales

. Se questionner sur le nom donné à l’Atlantique qui illustre bien le rôle central de la méditerranée jusqu’au XVIème siècle, supplantée par l’Atlantique avec la découverte du nouveau monde = « La grande mer Méditerranée du monde », nom donné à l’Atlantique.

. Mettre en évidence la présence de l’Amérique détachée de l’Asie : idée que celle ci n’est plus considérée comme un avant poste de l’Asie (« Pour que le basculement s’opère, il a fallu que l’Amérique, baptisée en 1507, passe du statut d’obstacle à celui de conquête » Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation : le temps long du monde, Armand Colin) même si elle devient un point de départ vers l’Asie pour les échanges qui en sont aux prémices (Galion de Manilles à partir de 1565 pour échanger avec l’Asie depuis Acapulco)

Ainsi le découpage du monde en 4 continents devient une évidence. Mais la connaissance de la planète est encore limitée : certaines zones restent encore totalement inconnues des Européens, comme le centre de l’Afrique, le centre de l’Amérique et la totalité de l’Océanie. Les « Grandes découvertes » se limitent donc à explorer les littoraux.

. Mise en évidence de l’importance des trois continents : les trois parties médiévales

. Se questionner sur le nom donné à l’Atlantique qui illustre bien le rôle central de la méditerranée jusqu’au XVIème siècle, supplantée par l’Atlantique avec la découverte du nouveau monde = « La grande mer Méditerranée du monde », nom donné à l’Atlantique.

. Mettre en évidence la présence de l’Amérique détachée de l’Asie : idée que celle ci n’est plus considérée comme un avant poste de l’Asie (« Pour que le basculement s’opère, il a fallu que l’Amérique, baptisée en 1507, passe du statut d’obstacle à celui de conquête » Christian Grataloup, Géohistoire de la mondialisation : le temps long du monde, Armand Colin) même si elle devient un point de départ vers l’Asie pour les échanges qui en sont aux prémices (Galion de Manilles à partir de 1565 pour échanger avec l’Asie depuis Acapulco)

Ainsi le découpage du monde en 4 continents devient une évidence. Mais la connaissance de la planète est encore limitée : certaines zones restent encore totalement inconnues des Européens, comme le centre de l’Afrique, le centre de l’Amérique et la totalité de l’Océanie. Les « Grandes découvertes » se limitent donc à explorer les littoraux.

2. Les Européens mais aussi les indigènes découvrent de nouveaux produits.

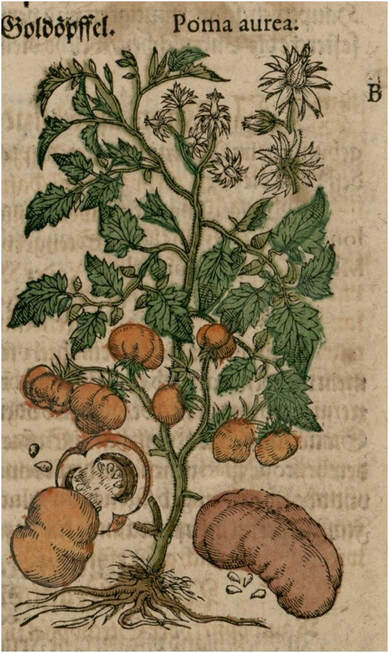

Gravure de Pietro Andréa Mattioli, 1590

|

Cette gravure illustre la curiosité des Européens pour des plantes inconnues. Rapidement, avec l’or les premiers Galions apportent des cabosses de cacao, des plants exotiques (maïs, Pomme de terre, tomate et des piments, poivrons…). La question se pose concernant les bienfaits ou non des ces plantes qui ne sont pas évoquées par la Bible et sont même consommées par des « sauvages non christianisés ». Des rumeurs attribuent la lèpre à la pomme de terre. Certains de ces végétaux seront pour un temps uniquement cultivés comme plantes d’ornement. C’est le cas de la tomate (pomme d’or). « Pour leur approvisionnement, les Européens introduisent dans le nouveau monde des plantes originaires d’Afrique, d’Europe et d’Asie comme les agrumes et surtout la canne à sucre et le caféier. C’est moins par ces plantes indigènes que le nouveau monde a joué un rôle immédiat dans l’histoire de l’alimentation européenne qu’en permettant un 1er boom sucrier. » À l’inverse, ils importent dans leurs colonies (territoires conquis et exploités par une puissance étrangère) de nouvelles espèces animales (cheval, bœuf) et de nouvelles cultures (blé). Ils y vendent aussi des produits finis (armes, vêtements et outils). On appelle « échange colombien » (expression de l’historien états-unien Alfred Crosby) ces flux qui bouleversent les pratiques agricoles et les habitudes alimentaires de part et d’autre de l’Atlantique. |

3. La rencontre de nouveaux peuples...et les questions que celà posent !

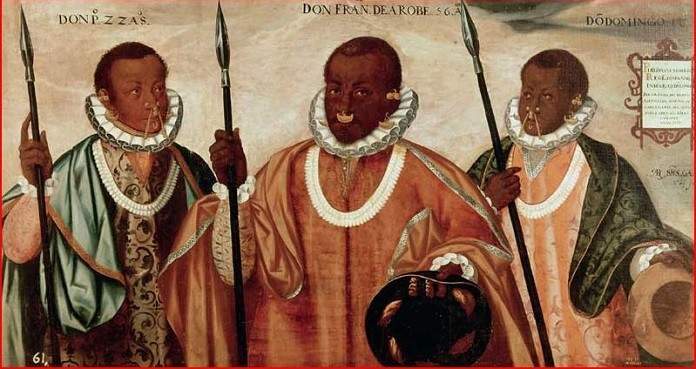

Peinture d’Adrian Sanchez Galque, 1599 réalisée à Quito

Les trois hommes représentés sur cette peinture sont identifiés sur la peinture elle-même comme étant Don Francisco (de) Arobe et (selon une source) ses deux fils. Ils portent de nombreux bijoux en or, dont une grande partie est typique des Indiens de la région. Leurs vêtements sont évidemment européens, et ils portent des lances.

Chaque homme porte le titre honorifique de Don, un signe de respect dans le monde Latino-hispanique. Le titre du tableau identifie de plus les hommes comme étant des « mulâtres »

Chaque homme porte le titre honorifique de Don, un signe de respect dans le monde Latino-hispanique. Le titre du tableau identifie de plus les hommes comme étant des « mulâtres »

Une des conséquences de la colonisation sur les populations = le métissage.

Les colons européens sont souvent de jeunes hommes, se développent les mariages mixtes (plus ou moins forcés) : les populations européennes et amérindiennes se mélangent, générant des formes de métissage (influence mutuelle entre civilisations en contact) malgré le principe de « pureté de sang »

Ce métissage peut être biologique: Dès le XVIème siècle notamment au Mexique et au Pérou des unions sont établies entre les conquistadors et les princesses inca ou mexica , premier métissage qui s’explique par le rapport démographique puisque les expéditions étaient composées exclusivement d’hommes

Le métissage, massif et précoce, resta marqué par la hiérarchie sociale, les familles de grands propriétaires préférant se marier entre elles (homogamie).

ce métissage est le signe de la transformation du peuple amérindien qui avait subit une surmortalité résultant des affrontements lors de la conquête, du choc microbien et du travail forcé

La société de l’Amérique coloniale pratiqua la ségrégation ethnique, avec différentes catégories et une sorte de « pigmentocratie » jusqu’au XVIIIe siècle : les nobles européens (hidalgos), les Européens natifs (peninsular), les Européens créoles (criollos nés en Amérique), les métis (mestizos, Européen ~ Indien), les Indiens nobles, les Indiens tributaires (les indios n’ont pas le droit de porter des armes ni de monter à cheval), les mulâtres (mulatos, Européen ~ Noir, et zambos, Indien ~ Noir) et les esclaves noirs (guineos).

Les colons européens sont souvent de jeunes hommes, se développent les mariages mixtes (plus ou moins forcés) : les populations européennes et amérindiennes se mélangent, générant des formes de métissage (influence mutuelle entre civilisations en contact) malgré le principe de « pureté de sang »

Ce métissage peut être biologique: Dès le XVIème siècle notamment au Mexique et au Pérou des unions sont établies entre les conquistadors et les princesses inca ou mexica , premier métissage qui s’explique par le rapport démographique puisque les expéditions étaient composées exclusivement d’hommes

Le métissage, massif et précoce, resta marqué par la hiérarchie sociale, les familles de grands propriétaires préférant se marier entre elles (homogamie).

ce métissage est le signe de la transformation du peuple amérindien qui avait subit une surmortalité résultant des affrontements lors de la conquête, du choc microbien et du travail forcé

La société de l’Amérique coloniale pratiqua la ségrégation ethnique, avec différentes catégories et une sorte de « pigmentocratie » jusqu’au XVIIIe siècle : les nobles européens (hidalgos), les Européens natifs (peninsular), les Européens créoles (criollos nés en Amérique), les métis (mestizos, Européen ~ Indien), les Indiens nobles, les Indiens tributaires (les indios n’ont pas le droit de porter des armes ni de monter à cheval), les mulâtres (mulatos, Européen ~ Noir, et zambos, Indien ~ Noir) et les esclaves noirs (guineos).

A celà s'ajoute un métissage culturel: sont vêtus à l’espagnole mais avec des bijoux préhispaniques. Hispanisation (langue) ou adoption d’habitudes vestimentaires, alimentaires mais aussi adoption de techniques (les indiens font l’apprentissage de techniques européennes ; premier métier adopté par les Indiens est celui de tailleur).

Mis à part dans et autour des principales villes, cette acculturation est relativement lente.

Mis à part dans et autour des principales villes, cette acculturation est relativement lente.

|

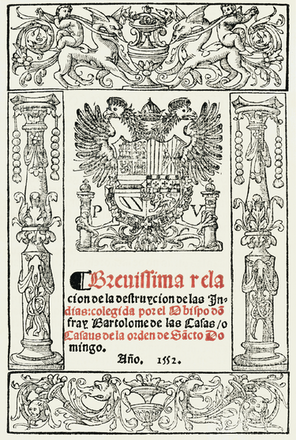

La découverte du nouveau Monde, sa colonisation et son exploitation ont entrainé de graves abus contre les populations autochtones : les conquistadores commettent ces actes violents au nom du Christ ce qui inquiète le Pape. L’enjeu est donc de déterminer si les populations indigènes de ces territoires nouvellement conquis sont des créatures de Dieu, dotées d’âmes ou si, au contraire, elles ne sont que des êtres inférieurs aux chrétiens venus d’Occident. Objet de la controverse de Valladolid = savoir s'il est légitime de convertir les Indiens d'Amérique par la contrainte et de les soumettre au travail forcé. Oppose Bartolomé de Las Casas et Juan Ginès de Sepulveda |

Très bref rapport ou Très brève relation de la destruction des Indes) est un livre écrit à partir de 1539 par le frère dominicain Bartolomé de las Casas et publié en 1552.

|

De las Casas = Ancien propriétaire d’une encomienda (il remet en cause le sort réservé aux Indiens suite notamment au sermon de Montesinos en 1511 , Prêtre dominicain et missionnaire et protecteur des Indiens

Sepulveda = Proche de la couronne d’Espagne (précepteur du futur Philippe II), Prêtre à partir de 1537. Défenseur de la conquête espagnole de l’Amérique (influencé par les idées d’Aristote qui justifie une domination de civilisations jugées moins développées.)

Sepulveda = Proche de la couronne d’Espagne (précepteur du futur Philippe II), Prêtre à partir de 1537. Défenseur de la conquête espagnole de l’Amérique (influencé par les idées d’Aristote qui justifie une domination de civilisations jugées moins développées.)

Le souci de B de Las Casas d’épargner les Indiens les a préservés mais paradoxalement, il est à l’origine de la généralisation de la traite des noirs vers l’Amérique même si Las Casas condamne également cet esclavage.

Conclusion :

Cette découverte d’un nouveau monde favorise l’émergence de deux puissances politiques qui très rapidement se partagent le monde et mettent en place une logique d’exploitation des territoires en fonction des atouts de ceux-ci.

L’exploitation des populations locales qui en découle ouvre, en raison d’une disparition importante de celle-ci, la généralisation de la traite négrière. Ces deux aspects (exploitation économique et humaine) font basculer les échanges de la Méditerranée à l’Atlantique.

Néanmoins l’élargissement de la vision du monde des Européens et le contact avec ces civilisations inconnues d’eux amènent aussi certains à s’interroger sur la légitimité de cette conquête par la force.

La maîtrise du « nouveau Monde » favorise des échanges atlantiques mais aussi pacifiques et ouvre une première mondialisation à la fin du XVIème siècle

Cette découverte d’un nouveau monde favorise l’émergence de deux puissances politiques qui très rapidement se partagent le monde et mettent en place une logique d’exploitation des territoires en fonction des atouts de ceux-ci.

L’exploitation des populations locales qui en découle ouvre, en raison d’une disparition importante de celle-ci, la généralisation de la traite négrière. Ces deux aspects (exploitation économique et humaine) font basculer les échanges de la Méditerranée à l’Atlantique.

Néanmoins l’élargissement de la vision du monde des Européens et le contact avec ces civilisations inconnues d’eux amènent aussi certains à s’interroger sur la légitimité de cette conquête par la force.

La maîtrise du « nouveau Monde » favorise des échanges atlantiques mais aussi pacifiques et ouvre une première mondialisation à la fin du XVIème siècle